10 découvertes archéologiques

démontrent la fiabilité des Evangiles

Avant de dire que les gens ne croient pas en la chrétienté parce qu’il n’y a pas d’éléments tangibles ou suffisamment de preuves, lisez cet article attentivement. Certains historiens, qui se disaient fermement athées, ont changé d’avis après une étude approfondie de ces objets.

Contrairement à d’autres systèmes de croyance, la chrétienté affirme que nous pouvons tester nos convictions à la lumière de l’Histoire. Ce qui est fascinant avec les écrits bibliques, c’est que nous savons que les lieux, les personnages et les événements mentionnés sont réels : ils sont vérifiables historiquement. Non seulement ces éléments renforcent la foi des chrétiens, mais ils nous aident également à interpréter correctement les écrits bibliques. La chrétienté, c’est la foi dans les évidences, c’est la foi fondée sur des preuves. C’est un système de croyance éprouvé, vérifiable et testable. Nous ne croyons pas aveuglément en un Dieu ; notre foi repose sur des évidences, sur des éléments de preuve auxquels Dieu nous a donnés accès.

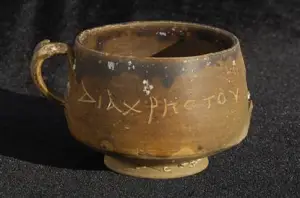

1. La coupe d’Alexandrie (la coupe de Jésus, le « Magicien »)

Une coupe en céramique a été retrouvée dans le port d’Alexandrie il y a quelques années. Sur cette coupe, on peut lire l’inscription suivante : « Le magicien détient ses pouvoirs via le Christ. » Plus précisément, on y trouve les mots : « DIA CHRSTOU O GOISTAIS », traduits par « Le magicien agit, et parle à travers Christ ». Cette coupe serait antérieure à l’époque de Jésus, et l’inscription daterait du milieu du Ier siècle (soit juste après la mort de Jésus). Selon les historiens, la renommée de Jésus et des miracles qu’il avait accomplis étaient tels que certains individus, pratiquant des rites religieux, utilisaient son nom dans l’espoir d’en retirer un pouvoir quelconque. Cette découverte est incroyable, car elle démontre non seulement l’existence de Jésus, mais aussi qu’il était perçu comme une personne « puissante » et « populaire » dans tout le bassin méditerranéen.

2. La tablette maudite

Une tablette de plomb vieille de 3 000 ans découverte sur le mont Ebal, en Israël

Dans le livre du Deutéronome, il est écrit que le peuple d’Israël sera maudit par l’Éternel, Yahweh, s’il ne respecte pas ses commandements. À l’inverse, il recevra sa bénédiction s’il les suit.

« Écoutez, je vous donne à choisir aujourd’hui entre la bénédiction et la malédiction […] vous prononcerez la bénédiction du haut du mont Garizim et la malédiction du haut du mont Ebal » (Deutéronome 11:26-29).

En 2019, Scott Stripling, directeur de l’Institut d’études archéologiques du Séminaire biblique de Katy, au Texas, a mis au jour une mystérieuse tablette de plomb, gravée d’inscriptions indéchiffrables en paléo-hébreu. L’objet a été envoyé à Prague, où des techniques d’imagerie avancées ont permis de produire un modèle 3D de la plaque, facilitant ainsi le déchiffrement du texte. Avec l’aide de quatre autres chercheurs de l’Académie des sciences de République tchèque, Stripling a utilisé des méthodes scientifiques de pointe pour révéler le contenu de ces inscriptions antiques.

Lors d’une conférence de presse, les chercheurs ont révélé que le mot « malédiction » apparaissait dix fois, tandis que le nom divin « YHWH », dans son orthographe biblique, était mentionné à deux reprises. La tablette déclarerait ainsi :

« Maudits, maudits, maudits – maudits par le Dieu YHWH. Vous mourrez maudits. Maudits, vous mourrez certainement. Maudits par YHW – maudits, maudits, maudits », selon la traduction proposée par les spécialistes.

Cette plaque constitue non seulement la plus ancienne trace connue d’écriture paléo-hébraïque retrouvée en Israël, mais elle a également été découverte précisément sur le mont Ebal. Ce détail est remarquable, car selon la Bible, c’est sur ce même mont que les malédictions devaient être proclamées – et c’est là qu’une tablette les évoquant a été retrouvée.

Une telle découverte vient donc renforcer la crédibilité historique des récits bibliques, souvent remis en question. Elle démontre, une fois de plus, que les textes de la Bible s’enracinent dans une réalité bien tangible.

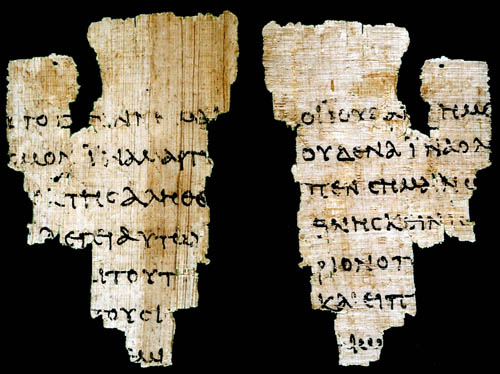

3. Le P52 : Un fragment inédit du 4ème évangile, l’Évangile de Jean

Un trésor venu des poubelles de l’Histoire

Qui irait chercher quelque chose de précieux dans une vieille décharge ? En général, quand on pense à un tas d’ordures, on imagine plutôt de la saleté, une mauvaise odeur… sûrement pas une découverte exceptionnelle. Et pourtant, c’est au beau milieu de déchets abandonnés depuis des siècles qu’un tout petit fragment de texte a été retrouvé — un fragment qui allait passionner les spécialistes de la Bible.

Une trouvaille inattendue dans le sable égyptien

À la fin du 19e siècle, deux chercheurs britanniques, Bernard Grenfell et Arthur Hunt, fouillent les vestiges d’anciennes villes égyptiennes. Là, dans ce qui ressemblait à des tas d’immondices, ils mettent au jour des centaines de morceaux de papyrus — des textes écrits il y a très longtemps.

Quelques années plus tard, l’un de ces fragments arrive à la bibliothèque John Rylands, à Manchester. Un autre chercheur, Colin Roberts, tombe alors sur un petit bout de papyrus, grand comme une carte de visite. En regardant de plus près, il reconnaît des mots grecs tirés de l’Évangile de Jean, un des récits de la vie de Jésus dans le Nouveau Testament.

Un des textes chrétiens les plus anciens au monde

Ce que Roberts tient entre les mains, c’est peut-être l’un des plus vieux extraits de la Bible jamais retrouvés. En comparant l’écriture avec d’autres documents anciens, et après avoir consulté plusieurs experts, il en arrive à une conclusion étonnante : ce petit bout de texte pourrait dater du début du 2e siècle, seulement quelques dizaines d’années après la mort de l’apôtre Jean, l’auteur du texte.

Pourquoi c’est important

Ce fragment, aussi petit soit-il, raconte deux choses fascinantes. D’abord, il montre que les premiers chrétiens cherchaient déjà à diffuser les textes bibliques. Le papyrus est écrit des deux côtés — ce qui indique qu’il faisait partie d’un codex, une sorte de livre primitif, plus facile à lire et à transporter qu’un rouleau. Un outil idéal pour ceux qui voulaient partager rapidement leurs écrits.

Ensuite, ce texte confirme que le message de la Bible a été recopié avec une précision remarquable. Malgré le temps, les copies, les traductions… les quelques versets présents sur ce papyrus sont presque identiques à ceux que nous lisons aujourd’hui.

Comme quoi, même un petit morceau oublié au fond d’un ancien dépotoir peut raconter une histoire extraordinaire — celle d’un texte qui a traversé les siècles sans perdre son message.

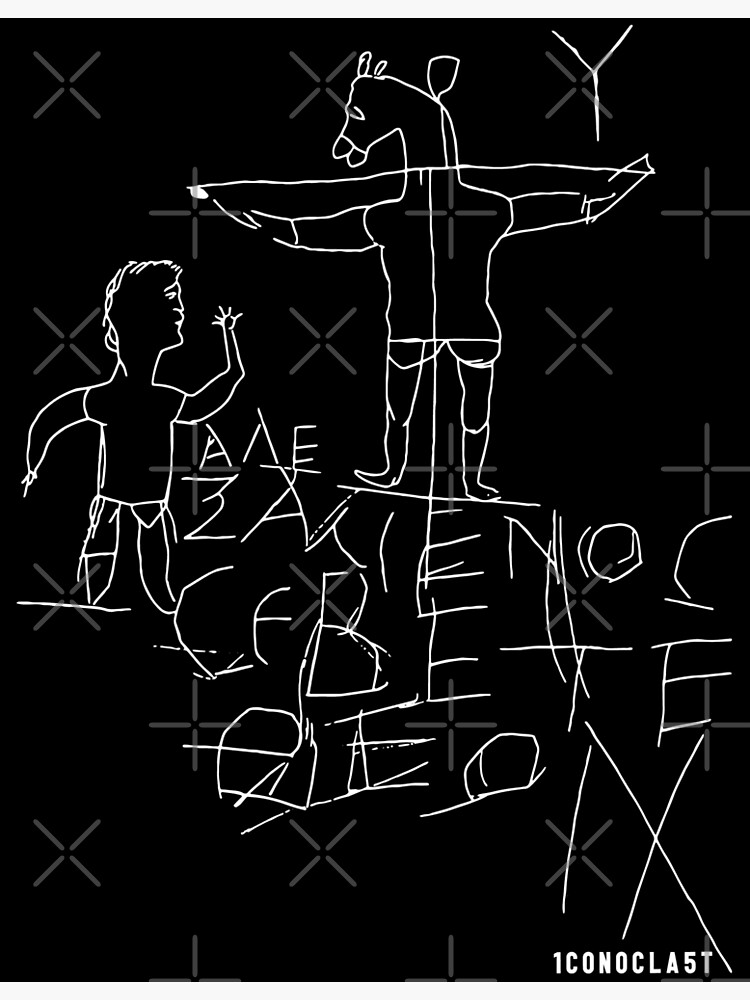

4. Le graffiti d’Alexamenos

Ce graffiti date d’une période comprise entre le Ier et le IIIe siècle. Il a été découvert en 1857, parmi de nombreux autres éléments, lors de la mise au jour des vestiges de la domus Gelotiana, dans le palais impérial de Rome. Il s’agit d’un dessin considéré comme la plus ancienne représentation connue de la crucifixion de Jésus. Cette image, de nature caricaturale, montre une figure humaine crucifiée, dotée d’une tête d’âne. À sa gauche, un autre personnage semble faire un geste dans sa direction, ressemblant à un salut ou à une prière. L’inscription qui accompagne la scène est : « Αλεξαμενος ϲεβετε θεον ». Dans un grec approximatif, voire phonétique, cela signifie : « Alexamenos adore son dieu » ou « Alexamenos adore Dieu ».

Pourquoi une tête d’âne ? À l’époque, la tête d’âne était utilisée pour tourner en dérision le Dieu des Juifs. Le christianisme étant alors perçu comme une secte juive au sein de l’Empire romain, cette représentation visait vraisemblablement à ridiculiser la foi chrétienne naissante.

Ce graffiti est conservé à Rome, au musée du Palatin.

Les sceptiques affirment souvent que les évangiles ne peuvent pas être considérés comme des documents historiques fiables. Pourtant, cette affirmation est erronée. En réalité, la crucifixion romaine de Jésus est l’un des événements antiques les mieux attestés et les plus reconnus par les historiens. L’image que nous observons ici vient d’ailleurs appuyer ce que rapportent les textes : Jésus a été crucifié, il a été maltraité, et ses disciples ont été persécutés. La persécution des chrétiens commençait alors à se répandre à travers l’Empire romain, et cette représentation illustre parfaitement le type de document que l’on pourrait s’attendre à trouver dans un contexte de rejet : les chrétiens étaient tournés en dérision pour leur adoration d’un crucifié, comme c’est le cas ici.

Il est d’ailleurs frappant de constater que le plus ancien document iconographique connu lié à Jésus le montre précisément crucifié et tourné en ridicule — un témoignage indirect mais puissant de la perception qu’en avaient ses contemporains.

5. Le talon crucifié

Une surprise à la fois macabre et fascinante attendait l’anthropologue chargé d’étudier ces ossements : les deux talons, appartenant à un squelette adulte, étaient traversés de part en part par un gros clou de fer recourbé, d’environ 7 pouces de longueur. Entre la tête du clou et le talon droit, des restes de bois d’acacia ou de pistachier ont été identifiés ; en revanche, entre le talon gauche et l’extrémité recourbée du clou, l’analyse a révélé la présence de bois d’olivier. Il ne faisait donc aucun doute que l’on se trouvait en présence du cadavre d’un crucifié de l’époque romaine, probablement contemporaine de la vie de Jésus. L’étude des tibias montre que les jambes du crucifié ont été brisées de manière violente. Le tibia droit semble avoir reçu le coup le plus brutal, car il est fragmenté en de multiples éclats ; le tibia gauche, quant à lui, présente une unique fracture en dents de scie. Les os des poignets ne portent aucune trace de clou, mais des éraflures sont bien visibles sur le radius droit. Il s’agit probablement des marques laissées par les clous, dont la position devait se situer plus haut que le poignet. Cette localisation des clous dans les bras implique qu’un petit siège ait été placé sous les fesses du supplicié, car sans ce soutien, le poids du corps aurait entraîné la déchirure des bras.

Ce mode d’exécution des condamnés à mort est bien connu historiquement, car il est évoqué dans des textes anciens. Dès le règne d’Alexandre Jannée (103–76 av. J.-C.), la crucifixion était couramment pratiquée ; cette politique des chefs juifs s’est simplement poursuivie sous la domination romaine. D’après le témoignage de Flavius Josèphe, Ponce Pilate ne semble pas avoir hésité à recourir à ce supplice.

6. L’ossuaire de Jacques

Entre le Ier siècle avant Jésus-Christ et l’an 70 après, en Judée et en Galilée (surtout autour de Jérusalem), les gens avaient l’habitude de récupérer les os de leurs proches décédés pour les placer dans de petites boîtes en pierre appelées ossuaires, qu’ils enterraient ensuite dans des tombes. On en a retrouvé près de 1 000 datant de cette époque, et environ un quart d’entre eux portent des inscriptions. Même si beaucoup ont été pillés avant d’être étudiés, ils peuvent encore nous apprendre beaucoup de choses.

Un ossuaire en particulier a attiré l’attention : celui de Jacques. Il a été acheté dans des circonstances un peu floues, mais on sait qu’il appartenait à un collectionneur en Israël avant d’être présenté au public en 2002.

Sur le côté, on peut lire une inscription en araméen (la langue parlée à l’époque) :

👉 « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus »

Ce texte a suscité beaucoup de débats. Certains ont cru à un faux, mais après des années d’analyse, de nombreux spécialistes estiment aujourd’hui que l’ossuaire et l’inscription sont authentiques. La boîte, en pierre calcaire de Jérusalem, mesure environ 50 cm de long, et sa surface montre qu’elle a bien été enterrée dans une tombe de la région.

Le style de l’écriture permet aussi de la dater du Ier siècle, donc contemporaine de Jésus. Or, Jacques, le frère de Jésus, est mentionné dans plusieurs textes de la Bible : les Évangiles, dans les Actes des Apôtres, dans 1 Corinthiens, dans l’épître aux Galates, ainsi que dans celle de Jude, et il aurait même écrit une lettre connue sous le nom de l’Épître de Jacques. Des chercheurs ont aussi fait une analyse statistique des noms. À l’époque, il était très rare de mentionner un frère sur un ossuaire, et les noms « Jacques », « Joseph » et « Jésus » ensemble correspondent probablement à une seule personne identifiable dans tout Jérusalem à ce moment-là. Les écrits de Flavius Josèphe rapportent également le martyre de Jacques à Jérusalem vers 62 après J.-C., et confirment sa parenté avec Jésus, ce qui suggère que ses ossements auraient pu être placés dans un ossuaire avant 70, à Jérusalem.

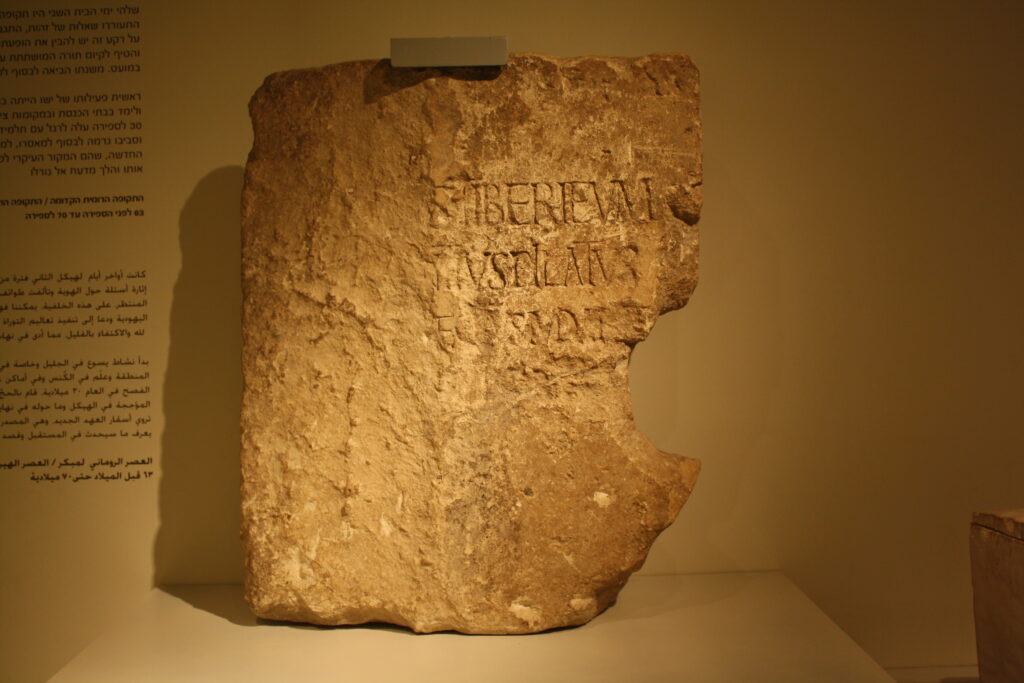

7. L’inscription de Pilate (la pierre de pilate)

Cette inscription confirme que Pilate portait le titre de préfet romain, et non celui de procurateur, comme le mentionne Tacite dans le célèbre passage des Annales, où il décrit la persécution des chrétiens sous Néron, à la suite du grand incendie de Rome. Il est probable que Ponce Pilate résidait à Césarée, une ville qui avait remplacé Jérusalem en l’an 6 comme capitale administrative et siège militaire de la province.

L’inscription dite « de Pilate » est aujourd’hui conservée au Musée d’Israël à Jérusalem. Des répliques du bloc de pierre se trouvent au Musée archéologique de Milan, en Italie, ainsi que sur le site archéologique de Césarée maritime.

Cette découverte confirme une fois de plus la fiabilité des récits bibliques : Ponce Pilate n’est pas un personnage fictif. Il a bel et bien existé, et les fouilles archéologiques viennent renforcer la validité historique de ces textes.

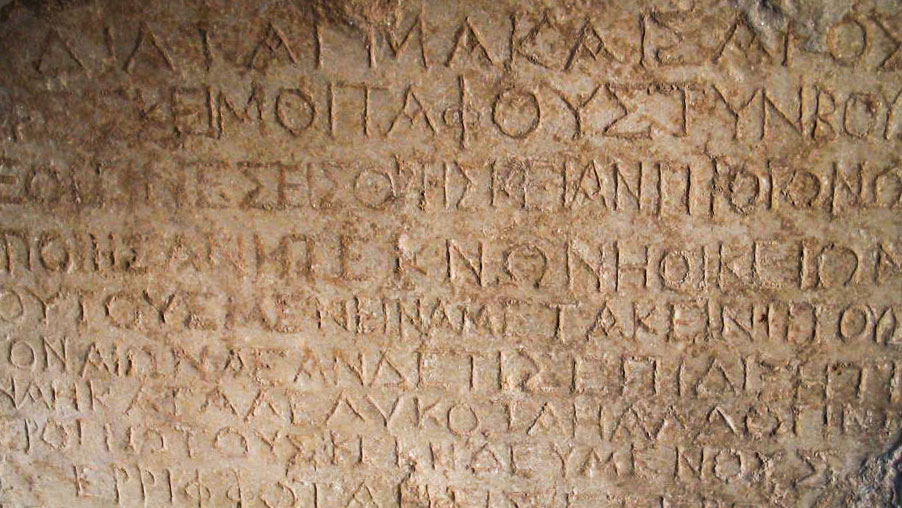

8. L’inscription de Nazareth ou la tablette de Nazareth

Une tablette de marbre conservée à la Bibliothèque nationale de France, mesurant environ 59 × 36 × 6 cm, a récemment suscité un vif intérêt. Connue sous le nom d’inscription de Nazareth (ou tablette de Nazareth), elle a été citée comme une preuve archéologique potentielle en lien avec les récits bibliques de la résurrection du Christ. Cependant, des études récentes suggèrent que cette tablette ne serait pas directement liée aux origines du christianisme.

C’est justement ce lien possible avec le christianisme qui a, pendant longtemps, donné à cette tablette une grande importance. Elle a été acquise en 1878 par Wilhelm Froehner, à une époque où les découvertes archéologiques n’étaient pas encore systématiquement documentées. Les seules notes de Froehner indiquent qu’elle aurait été « envoyée de Nazareth », la ville où Jésus a grandi et vécu une grande partie de sa vie.

La tablette contient 22 lignes de texte grec, gravées au recto en lettres majuscules. Le texte se présente comme un « décret de César » (diatagma Kaisaros) et prescrit la peine de mort à toute personne qui retirerait un corps d’une tombe dans une intention malveillante.

Le texte mentionne également les pierres sépulcrales, particulièrement fréquentes en Israël. De nombreux chercheurs pensent que le « César » ayant émis ce rescrit (réponse impériale à une demande officielle) serait l’empereur Claude, qui régna de 41 à 54 après J.-C.U

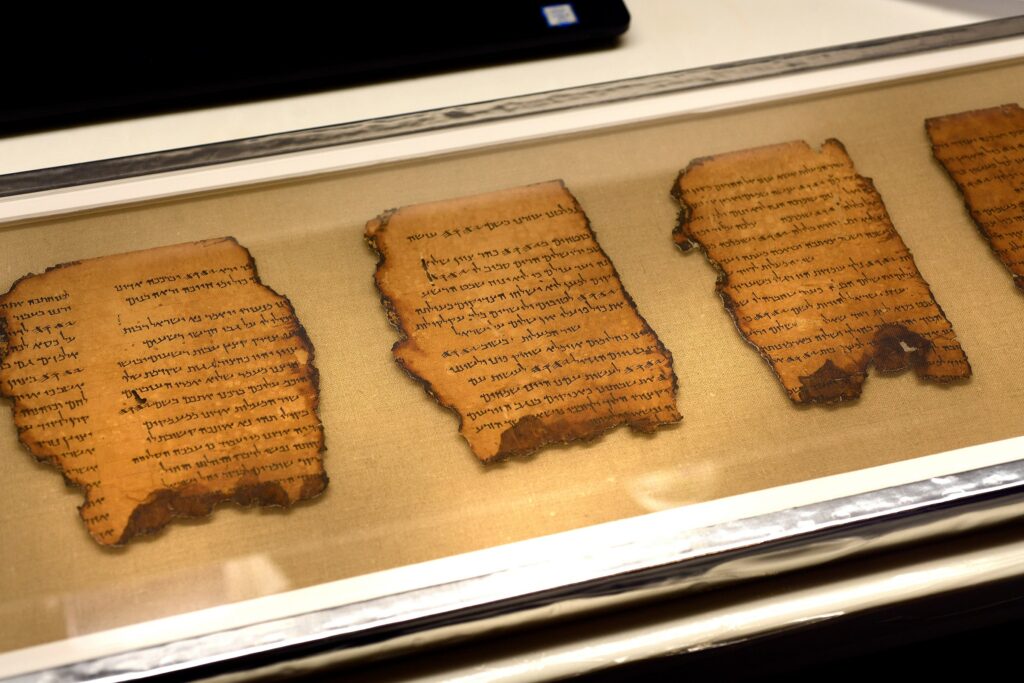

9. Les manuscrits de la mer Morte

Il s’agit d’un ensemble de parchemins et de fragments de papyrus rédigés principalement en hébreu, mais aussi en araméen et en grec. Ces manuscrits ont été découverts récemment, dans les années 1940. Ils ne contiennent pas seulement des récits bibliques, mais aussi des livres non bibliques et des écrits « extérieurs » à la Bible. On les attribue aux Esséniens, un groupe qui vivait près de la mer Morte, à l’extérieur de la ville de Jérusalem. Le plus emblématique des manuscrits découverts est le grand rouleau d’Ésaïe. Il est le mieux conservé des rouleaux retrouvés et contient l’intégralité des 66 chapitres du livre d’Ésaïe. Ces manuscrits ont été remarquablement protégés et préservés, malgré leur ancienneté : ils ont survécu pendant 2 000 ans !

Pourquoi cette découverte est-elle capitale dans le monde de l’archéologie ?

La raison est simple : ces manuscrits nous montrent que les récits de l’Ancien Testament que nous possédons aujourd’hui sont fiables, car il n’y a pratiquement aucune différence entre la version de notre Bible et les textes trouvés. On entend souvent dire que la Bible a été corrompue, qu’elle est passée entre trop de mains et que son contenu a forcément été altéré, et que notre version n’a rien à voir avec la version originale. Ce qui est fascinant avec ces découvertes, c’est que nous avons entre nos mains la version originale de nos textes bibliques. En comparant ces très anciens manuscrits aux exemplaires plus récents des mêmes livres, on remarque que les différences sont extrêmement mineures. Aucun changement majeur n’apparaît dans le texte, ce qui signifie que le message a été préservé avec authenticité et exactitude. C’est l’une des découvertes archéologiques les plus extraordinaires qui existent.

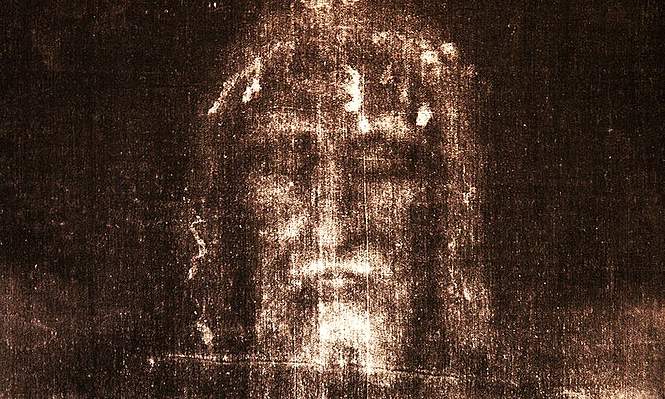

10. Le Linceul de Turin

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un linceul ? Il s’agit simplement d’un vêtement, souvent en lin, dans lequel on enveloppait le corps d’un défunt. Pourquoi Turin ? Turin est une ville d’Italie, et c’est là que se trouve le linceul.

Il est possible d’aller le contempler directement en Italie. Toutefois, si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer ou si la curiosité ne vous pousse pas à le faire, vous pouvez librement trouver des images de cet objet sur Internet.

Alors, qu’y voit-on ? Un corps, ou plus précisément, la silhouette d’un corps. Le linceul possède un recto et un verso : vous pourrez donc voir à la fois l’avant et l’arrière d’un corps.

Un phénomène inexpliqué :

Plusieurs personnes soutiennent l’idée qu’il s’agit d’une contrefaçon. Le problème, c’est qu’à ce jour, personne n’a réussi à reproduire le phénomène qui permet d’obtenir ces marques et impressions sur le tissu. Aucun scientifique n’a été capable de le dupliquer, et cela reste absolument fascinant, surtout d’un point de vue scientifique.

Mais alors, quel est ce « phénomène » que les experts n’arrivent ni à expliquer ni à reproduire ? Voici le cœur du mystère : si vous vous rendez à Turin aujourd’hui et que vous observez le linceul de près, voici ce que vous constaterez : en vous tenant à moins de 3 mètres, vous ne percevrez pas la silhouette du corps. En revanche, si vous vous éloignez de plus de 3 mètres, la mystérieuse silhouette apparaît à travers le tissu.

Personne ne parvient à expliquer ce phénomène, et les scientifiques sont incapables de reproduire un effet similaire. On ignore comment ces marques ont pu se former sur ce linceul, car il n’y a ni encre, ni pigmentation, ni peinture… En réalité, c’est comme si on regardait un négatif (une photo où les couleurs sont inversées). Cela fait de ce linceul un véritable mystère et un trésor archéologique.

Une énergie folle : Si vous êtes fan du film « Retour vers le futur », vous vous souviendrez peut-être de l’énergie nécessaire pour alimenter la DeLorean. Réfléchissez-y, je vais y revenir un peu plus bas… Le corps enveloppé dans le linceul, lui, a généré à un moment précis un éclair de lumière hyperpuissant : les scientifiques qui ont étudié le linceul ont estimé cet éclair d’énergie à 6,4 gigawatts, c’est-à-dire six fois plus d’énergie que celle dont la DeLorean avait besoin pour voyager dans le futur (c’est déjà assez ubuesque, même pour un film ! ). C’est l’équivalent de 600 millions de lampes LED ! Cet éclair a « flashé » la photo, cette silhouette sur le tissu du linceul. Cela semble évidemment être une mesure complètement folle, ce qui ajoute à l’aspect unique et inexplicable de cet objet. Il est certain, et compréhensible, que le linceul de Turin déchaîne autant de passions. C’est un objet qui ne laisse personne indifférent et qui continue d’attirer une foule considérable chaque année.

Le scientifique Barrie Schwortz fait partie de cette foule. Membre du projet de recherche en 1978 sur le linceul de Turin, Barrie s’est converti au christianisme à la fin de ses recherches.

Lorsqu’on observe ce linceul… se pourrait-il que nous soyons face au moment précis où Jésus a ressuscité ? Ce moment où il a transcendé la mort, comme le relatent les textes anciens ? Petite information intéressante : ces dernières années, un homme a lancé un défi. Celui de prouver que le linceul de Turin est une supercherie, un « fake ». En échange, celui qui révélera la fraude remportera 1 million de dollars. À ce jour, malgré l’attractivité de cette offre, personne, qu’il s’agisse de scientifiques ou d’archéologues, n’a réussi à relever le défi.

Alors, êtes-vous prêts à contempler à votre tour ce linceul et à en percer les mystères ?